![]()

小児喘息臨床

小児喘息は〔教師猫のQ&A小児喘息について〕で述べたように、気管支平滑筋の攣縮に伴う気道狭窄による、喘鳴や呼気性呼吸困難を生じます。成長に伴う気管支の拡張や食餌性抗原アレルギーの軽減により、約半数が思春期迄に喘息発作の消失が観察され、一般に自然治癒と認識されているようです。しかし、喘息発作の消失がピークフロー(努力性呼気における最高の流量)値の向上を伴わないため、『喘息発作の消失』を小児喘息の治癒とは“認めない”専門家も少なくないようです。

ピークフローメーターとは、最大呼気流量(努力性呼気の最高流量)を測る道具で、持ち運びできる簡単な器具です。ピークフローメーターを口にくわえて、勢いよく一気に空気を吐き出し呼気流量を測ります。ピークフローメーターが示した値を、“ピークフロー値”と呼び、気管支や呼吸困難の状態を示します。

ピークフロー値の改善

ピークフロー値の向上や正常化が喘息治療法の優劣を決めるとまで言われ、数値の向上や正常化のために、『喘息合宿』などでスポーツ訓練や食事療法等が試みられています。

ピークフロー値の向上や正常化が、呼気性の呼吸困難を起す“原因を取り除いた証明”などと言えば『過言』だと叱りを受けるでしょうが、臨床現場でのテーマはピークフロー値の向上や正常化です。

胸椎の変化に伴う、ピークフロー値の改善

教師猫の治療室での小児喘息患者の臨床結果では、指圧治療による胸椎の変化(位置の正常化)に伴い、ピークフロー値の向上や正常化が認められています。小児喘息全体に占める割合については、定かではありませんが、教師猫の治療室では頻度の高い症例ですので紹介します。

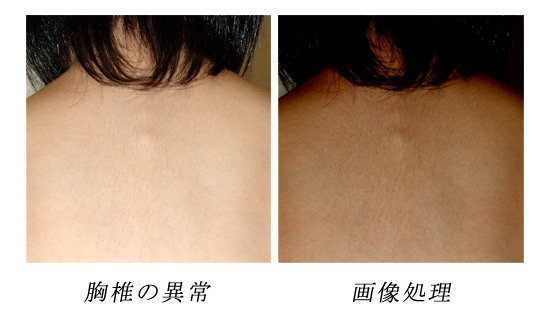

胸椎の異常

写真は、教師猫の治療室で(小児喘息患者に)数多く観察される胸椎の異常です。

胸椎の過後屈(円背)が認められるばかりでなく、弯曲に凸凹を観察することができます。

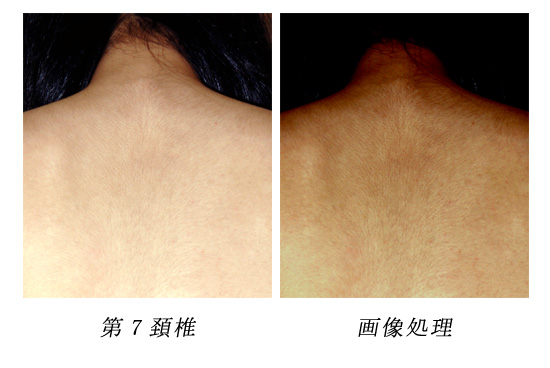

第7頚椎

比較のために、第7頚椎を観察できる写真を掲載します。教師猫の写真資料に、“健常者”の資料が

なく、小児喘息患者の治癒後の写真を使用しました。(上の写真)『胸椎の異常』とは別人です。

診断および施術順序

『胸椎の異常』に対する、診断及び施術の共通事項を説明します。全身の他覚的診断は基本原則です。腰椎過前屈や脊柱側弯症等を伴うこともあります。下肢長差や三次元的な身体の歪みは、さらに出現頻度が高く、重心位置や足底接地の視診は、他覚的診断に不可欠な事項ですが、説明を省きます。

押圧法においては、著しい愁訴(苦痛等)を伴う場合のみ対症療法を行ないますが、他覚的診断による原因療法を原則としています。全身の他覚的診断結果に従い最大の歪みを“生じさせている原因”への対応を最優先とします。通常、『胸椎の異常』への対応前に、腰椎過前屈や下肢長差等に対応します。

診断と施術

視診による他覚的診断結果を患者に説明し、患者に他覚的症状を確認させ他覚的症状を自覚させる。肩甲間部及び肩甲下部の筋緊張を確認し、仰臥位または側臥位にて心窩部を施術、腹直筋の過緊張(過剰な筋性防衛)を改善する。腹直筋の緊張(過剰な筋性防衛)に若干の緩和を認められれば、即座に肩甲間部及び肩甲下部の最大緊張部位へ、『浅くて強い』加圧を行なう。一過性に最大緊張部位の脊柱起立筋に過緊張が生じるが、施術の継続により緩和が診られる。肩甲間部や肩甲下部の筋緊張緩和が認められる以前の入念な腹部指圧は、効果や効率を低下させるので注意が必要です。

〔詳細は研究会の『臨床』実技で指導します〕

小児喘息の改善を成長に伴う“気管支の拡張”や消化吸収の機能向上による“食物アレルギーの改善”などに期待し、その間を発作への対応法(対症療法)でしのぎ自然治癒を待つのが一般的のようです。押圧法では、手指による押圧刺激で自律神経に直接対応します。自律神経の異常な緊張緩和に対し、積極的に喘息治療へ関わることができます。このことで、喘息発作の改善のみならず、スポーツ訓練や食事療法等で困難とされる、ピークフロー値の向上や正常化を臨床現場で実績として獲得しています。

前のページ へ

前のページ へ